電動キックボードは、コンパクトで扱いやすく、都市部の移動手段としてすっかり定着してきました。しかし、フラットな道だけでなく、住宅地や通勤路の中には坂道が多く存在し、「ちゃんと登れるの?」「止まってしまったら危ないのでは?」といった不安を抱える人も少なくありません。特に、自転車のように自力で漕ぐわけではない電動キックボードにとって、登坂力=モーターの出力とバッテリー性能が大きく影響してくるのです。

一般的に販売されているモデルの中には、軽量で価格も手頃な代わりに出力が控えめで、ちょっとした坂道でもパワー不足を感じる製品がある一方、しっかりしたトルクと登坂力を備えた上位モデルも多く登場しています。とはいえ、見た目ではその差は分かりづらく、スペックの読み解き方を理解しておかないと「思ってたより登らなかった…」という後悔にも繋がりかねません。

坂道走行に適した電動キックボードを選ぶには、出力(W数)、バッテリー容量、トルク性能、そして車体重量やタイヤの種類など、複数の要素を総合的に判断する必要があります。今回は、電動キックボードで坂道を快適に走行するために必要な基本性能や注意点、選び方のコツを、初心者にもわかりやすく解説していきます。

- 坂道に強いモデルは最低500W以上、理想は800W以上の出力が必要

- 出力だけでなく、バッテリー容量・トルク・車体重量のバランスも重要

- 高出力モデルは原付扱いとなるケースが多く、免許・保険・登録が必要

坂道に強い電動キックボードとはどんなモデルか

kickboard-style:image

kickboard-style:image坂道をスムーズに走れるかどうかは、電動キックボードの“スペック”に大きく左右されます。同じような見た目でも、内部のモーターやバッテリー構成が違えば、その走行性能には驚くほど差が出てきます。

出力(W数)と定格の違いから見る坂道走行の目安

まず注目したいのが「出力」、つまりモーターのパワーです。一般的に販売されている電動キックボードでは250W〜500Wの出力を持つモデルが主流ですが、登坂に強いモデルを選びたいのであれば最低でも500W以上、できれば800W以上のモーターを搭載した製品が安心です。

ここで混同しやすいのが、「定格出力」と「最大出力」の違いです。定格出力は継続的に出せるパワーで、最大出力は一時的に発揮できる限界値。坂道を登る際には、短時間でもしっかりトルクを発揮できる“瞬発力”が求められるため、最大出力の値も必ず確認しておきたいポイントです。

また、スペック表に「登坂角度○度」と明記されているモデルもあり、購入前に自分の生活圏の坂道の傾斜と照らし合わせて確認することが重要です。

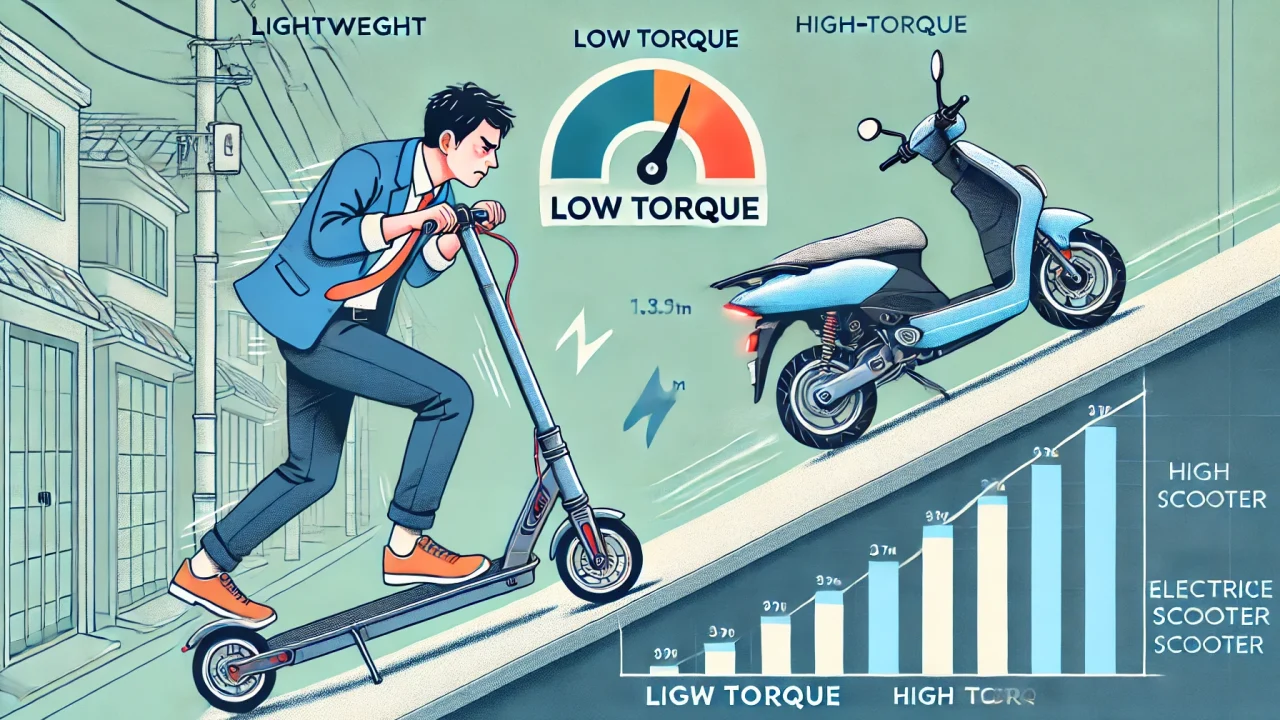

軽量モデルは不利?坂道で重要になるトルク性能とは

「軽くて持ち運びやすいから便利そう」と選んだ電動キックボードが、実は坂道では全く進まなかった…という声は意外に多くあります。軽量モデルは確かに持ち運びには適していますが、坂道では“パワー不足”に陥ることが少なくありません。

これはモーター出力だけでなく、トルク(回転力)の差にもよるものです。トルクとは、モーターが“重いものを動かす力”のことで、人や荷物を載せた状態で坂を登るには、このトルク性能がしっかりしていないと、途中で失速してしまったり、立ち止まってしまう危険性があります。

また、車体重量とモーターのバランスも重要です。重い車体に対して出力が低ければ、当然ながら登坂力も低下します。一方で、バランスのとれたモデルは、適度な重量が車体の安定感を高め、坂道でもふらつきにくくなるというメリットがあります。

登坂時に失速するとバランスを崩しやすく、転倒や後続車との接触リスクも高まるため、「軽い=扱いやすい」とは一概に言えないのです。次のセクションでは、バッテリー性能と登坂力の関係について、さらに詳しく見ていきます。

登坂力を左右するバッテリーとモーターの関係

kickboard-style:image

kickboard-style:image電動キックボードの「登れる力」は、モーターの出力だけでなく、バッテリーの容量や特性にも大きく左右されます。坂道では平坦な道以上に電力を必要とするため、バッテリーの消費が激しくなり、短時間でパワー不足に陥ることもあります。つまり、モーターとバッテリーの性能はセットで考えるべきであり、どちらかが弱ければ満足に登坂できない可能性が高まるのです。

出力500W未満では厳しい?坂道に適したパワーの目安

一般的な電動キックボードに搭載されているモーター出力は250W〜350W程度のモデルが多く見られます。これは、都市部での平坦な道の通勤・通学には十分な性能ですが、坂道を想定するとやや心もとないレベルです。とくに、10度以上の坂を毎日のように登る環境では、最低でも500W〜800Wの出力が必要とされます。

また、こうしたパワフルなモデルには、それに見合った高容量バッテリーが搭載されている必要があります。出力が高くても、バッテリー容量が小さいと「一時的には登れても、途中でパワー切れ」となってしまう可能性も。50km以上の航続距離が記載されていても、それはあくまで平地での数値であることが多く、坂道ではその半分程度になると考えるのが現実的です。

性能に見合ったバッテリーが搭載されているかどうかは、スペック表で「Wh(ワットアワー)」や「Ah(アンペアアワー)」の表記を確認することでわかります。Wh数が大きいほど長く力強く走れる目安になります。

バッテリーの容量と消費効率が走行距離にも影響する理由

バッテリーの容量が大きいほど安心感があるのは確かですが、それだけでは安心できないのが坂道走行の難しさです。バッテリーの「消費効率」が悪ければ、いくら容量が大きくても急速に減ってしまい、長距離・長時間の坂道走行には不向きということもあります。

特に重要なのが、登坂中の電力制御(パワーマネジメント)が優れているかどうか。これは製品によって差があり、たとえ同じバッテリーを使っていても、制御回路の作りや熱の逃がし方によって、実際の走行距離やパワーの持続性に違いが出るのです。

また、バッテリーが劣化していたり、冬場で気温が低かったりすると、本来の性能が十分に発揮されないことも。こうした点からも、「容量が大きい=無敵」ではないことを理解し、走行環境や季節によって使い方を調整する意識が求められます。

次のセクションでは、坂道を含む公道での走行時に注意すべき法律やルールについて、免許やヘルメットの条件も含めて詳しく紹介していきます。坂道での走行は性能だけでなく、安全性と法令遵守がとても大切です。

公道での坂道走行における注意点と法律の確認

kickboard-style:image

kickboard-style:image電動キックボードで坂道を走行する際に気をつけなければならないのは、単に「登れるかどうか」だけではありません。たとえ登坂性能に優れたモデルであっても、それが公道での使用に適合しているかどうか、そして法令に基づいた装備や登録がされているかどうかが非常に重要です。とくに坂道は視界が悪くなるポイントでもあり、周囲との接触や交通違反のリスクも高まります。

原付区分と特定小型の扱いの違いに注意

電動キックボードは、仕様によって「原動機付自転車(原付)」と「特定小型原動機付自転車」のどちらかに分類されます。坂道でも走れるような高出力モデルは、モーター出力や最高速度の関係で原付扱いになることが多く、免許・ナンバープレート・自賠責保険がすべて必要になります。

一方、特定小型原動機付自転車に分類されるモデルであれば、16歳以上であれば免許不要で乗ることができますが、最高速度が時速20kmまでに制限されており、出力も抑えられているため、急勾配の坂道ではパワー不足を感じることがあるのが実情です。つまり、坂道で安定して走れるモデルほど、法的には「原付」としての条件を満たす必要が出てくるのです。

そのため、購入前には「そのモデルがどの区分に該当するのか」「必要な手続きは何か」を必ず確認しておくことがトラブル防止につながります。

登坂時でもヘルメットや速度制限のルールは変わらない

坂道を登る際は速度が出にくくなるため、「ルールは緩くてもいいのでは?」と感じるかもしれませんが、実際には逆です。上りは速度が落ちても、下り坂では逆にスピードが出やすくなるため、制動距離が長くなりやすく、ブレーキの効きが遅れて事故のリスクが高まります。

そのため、ヘルメットの着用(努力義務・義務の区分あり)や、ライト・表示灯・ベルなどの保安部品の装備も、坂道走行時において極めて重要です。とくに暗がりの坂道や、見通しの悪い下り坂では、表示灯の点滅が「自分の存在を知らせる命綱」になります。

また、坂道での信号や一時停止は見落としやすく、特に勢いがついた下りでは停止線をオーバーしてしまうケースもあるため、ブレーキ性能と自分自身の操作技術を過信しないことが大切です。

次のセクションでは、坂道対応モデルを選ぶ際に注目したいスペック表の読み方や、おすすめの購入方法、口コミの活用法について詳しく解説していきます。安全で快適な走行を実現するためにも、自分の走る環境に最適な一台をしっかり見極めましょう。

坂道対応モデルを選ぶ際のショップと購入時のポイント

kickboard-style:image

kickboard-style:image電動キックボードを選ぶ際、「どれが坂道に強いのか」「自分の生活エリアに合っているか」は非常に重要な判断基準です。とくに坂道を日常的に使う場面がある場合は、モーター出力やバッテリー容量だけでなく、スペック表の細かい部分まできちんと確認しておく必要があります。購入後に「思ったより登らない」「バッテリーがすぐ減る」と後悔しないためにも、選び方には慎重さが求められます。

スペック表の見方と「坂道○度登坂可」の表記に注目

多くの製品ページでは、スペック表に「最大登坂角度○度」「登坂能力○%」という表記があります。これは、そのモデルがどれくらいの勾配まで登れるかを示す数値であり、10度未満なら比較的なだらかな坂、15度以上ならしっかりとした登坂力が必要とされる傾斜になります。

ただし、これらの数値は「理想的な条件下」でのテスト結果であることが多く、実際の路面状況(凸凹・濡れた地面・荷物の有無)では、性能が下がることもあります。そのため、表示されている登坂角度の“8割程度”を実用的な目安として捉えておくのが現実的です。

また、モーター出力や最大トルク(Nm)、航続距離(km)、重量(kg)なども総合的に見て判断することが、満足度の高いモデル選びに繋がります。特に車体重量が重すぎると、持ち運びが不便になり、逆に軽すぎると坂道でバランスを崩しやすいこともあるため、使用するシーンと照らし合わせて最適なモデルを選びましょう。

購入時には、スペックだけでなく、説明の信頼性や第三者による評価も併せて確認することで、ミスマッチのない選び方ができます。

試乗や口コミを活用してリアルな使用感をチェックしよう

最近では、一部の家電量販店や専門店、ポップアップストアなどで電動キックボードの試乗体験ができる場所が増えています。実際に乗ってみると、モーターの反応やブレーキの効き具合、サスペンションの有無による乗り心地の違いがよくわかり、カタログやスペックだけでは伝わらない“リアルな使用感”を体感できます。

また、通販サイトや公式ショップでの購入を検討している場合は、レビュー欄やSNSでの口コミが非常に参考になります。特に「◯◯度の坂でも楽に登れた」「バッテリーの減りが早かった」など、使用者の具体的な声は信頼性が高く、自分の生活環境と近いシーンでの参考になります。

電動キックボードは決して安価な買い物ではありませんし、購入後の修理やバッテリー交換などの対応体制も含めて選ぶべき製品です。試乗体験やレビュー情報をもとに、「自分が坂道で安全かつ快適に使える一台か」を慎重に見極めることが、後悔のない選択につながります。

まとめ:坂道も快適に走れる電動キックボード選びで日常の移動をもっと楽しく

kickboard-style:image

kickboard-style:image坂道のある街に暮らしていると、電動キックボードの登坂性能は非常に大切なポイントになります。ただ平坦な道を走れるだけでは満足できず、日常の通勤やちょっとした買い物など、あらゆるシーンで「ちゃんと登れる」ことが実用性に直結するからです。

モーターの出力、トルク、バッテリー容量、車体重量、そして安全装備まで、あらゆる要素を総合的に見て、自分の生活圏にマッチしたモデルを選ぶことが、電動キックボードライフを快適にしてくれる秘訣です。

また、坂道を安全に走行するためには、性能だけでなく法律やルールへの理解も欠かせません。特定小型の区分か、原付扱いになるかによって、必要な免許や保険、装備が大きく変わるため、事前のチェックは忘れずに行いましょう。

坂道も快適に走れるモデルを選べば、毎日の移動がもっと楽に、もっと楽しくなります。しっかりとした選び方で、自分だけの“坂に強い一台”を見つけてください。あなたの暮らしを支えるパートナーとして、きっとそのキックボードが役立ってくれるはずです。

まとめ:坂道も快適に走れる電動キックボード選びで日常の移動をもっと楽しく

- 坂道対応モデルを選ぶには、出力・トルク・バッテリー・重量の総合バランスが重要

- 最大出力や登坂角度などのスペックは「実用値の8割」を目安に見ると安心

- 高出力モデルは法的に「原付」扱いとなることが多く、事前確認が必須

- 実際に試乗やレビューを活用して、自分の生活環境での走行性能をチェックするのがおすすめ

- スペックと法令、そして日常の利用シーンを踏まえて、自分に最適な一台を選ぶことが後悔のない選択につながる