電動キックボードは、コンパクトで手軽に乗れる移動手段として注目される一方で、「ナンバーって必要?」「どんな手続きがあるの?」といった疑問を持つ方も多くなっています。特に2023年の道路交通法改正によって、電動キックボードの取り扱い区分が明確化されたことで、「ナンバーが要る場合」と「不要な場合」の線引きが以前よりもはっきりしてきました。

この線引きには「特定小型原動機付自転車」と「原付」扱いという2つの分類が関係しており、どちらに該当するかによってナンバープレートの必要性、自賠責保険の加入義務、ヘルメットの着用義務までもが異なってきます。特定小型に該当するならナンバーの取得は必要ですが、軽自動車税がかからず、免許も不要。逆に、原付扱いであれば登録・保険・免許すべてが必須になります。

さらに、ナンバーの取得には市区町村への届け出や必要書類の提出、自賠責保険の加入証明などの準備が必要で、知らずに公道を走ってしまえば「無登録車両による走行」となり、反則金や罰金といった重い処分の対象になることもあります。

今回は、電動キックボードにナンバーが必要かどうかの判断基準から、具体的な取得手続き、公道走行のルール、違反時のリスクまでを丁寧に解説します。知らずに違反者になってしまわないよう、しっかり確認しておきましょう。

- 「特定小型」と「原付」の区分でナンバーや免許の要否が大きく異なる

- ナンバー取得には自賠責保険の加入証明や本人確認書類が必要

- ナンバー取得後も保安部品の装備や走行ルールの順守が求められる

電動キックボードにナンバーが必要な理由と区分の違い

kickboard-style:image

kickboard-style:image電動キックボードがナンバーを必要とするかどうかは、その車両の性能や設計によって異なります。「見た目は同じでも中身は全然違う」ということがあるため、スペックやカタログをしっかり見て判断する必要があります。

特定小型と原付の区分の違いで必要性が変わる

2023年の法改正で新たに設けられた「特定小型原動機付自転車」という区分は、最高速度20km/h以下、車体のサイズが一定基準内、出力が0.6kW未満など、いくつかの条件を満たす電動キックボードが対象になります。この条件をクリアしていれば、運転免許は不要で、16歳以上であれば誰でも乗ることが可能ですが、ナンバープレートの取得は義務です。

一方、これらの条件を満たさないモデルは「原動機付自転車(原付)」として扱われ、ナンバー取得に加えて運転免許・ヘルメットの着用・自賠責保険加入がすべて義務付けられます。とくに最高速度が20km/hを超えるモデルや、構造上ブレーキが一方にしかないものは自動的に原付扱いになるため注意が必要です。

このように、ナンバーが必要かどうかは「どの区分に該当するか」によって変わるため、製品の説明書やメーカーのホームページを必ず確認するようにしましょう。

ナンバー不要なケースとは?速度・出力・構造で決まる法的基準

一部では「ナンバー不要の電動キックボード」として販売されている製品もありますが、これらは特定小型の条件を満たした上で、私有地などの限定されたエリアで使用することを想定したものが多く、公道を走行するには登録が必要な場合がほとんどです。

たとえば、最高速度が6km/hまでに制限されていて歩道モード専用のモデルであっても、車両として公道での利用を考える場合は、ナンバープレートを取得する必要があります。ナンバー不要と書いてあるからといって、そのまま何もせずに道路を走るのは違法行為となる可能性があるため注意が必要です。

「ナンバー不要」と説明されている場合でも、それが「私有地のみでの利用に限る」といった条件つきであることが多いため、必ず細かい条件を確認することが重要です。

ナンバープレートの取得方法と必要書類について

kickboard-style:image

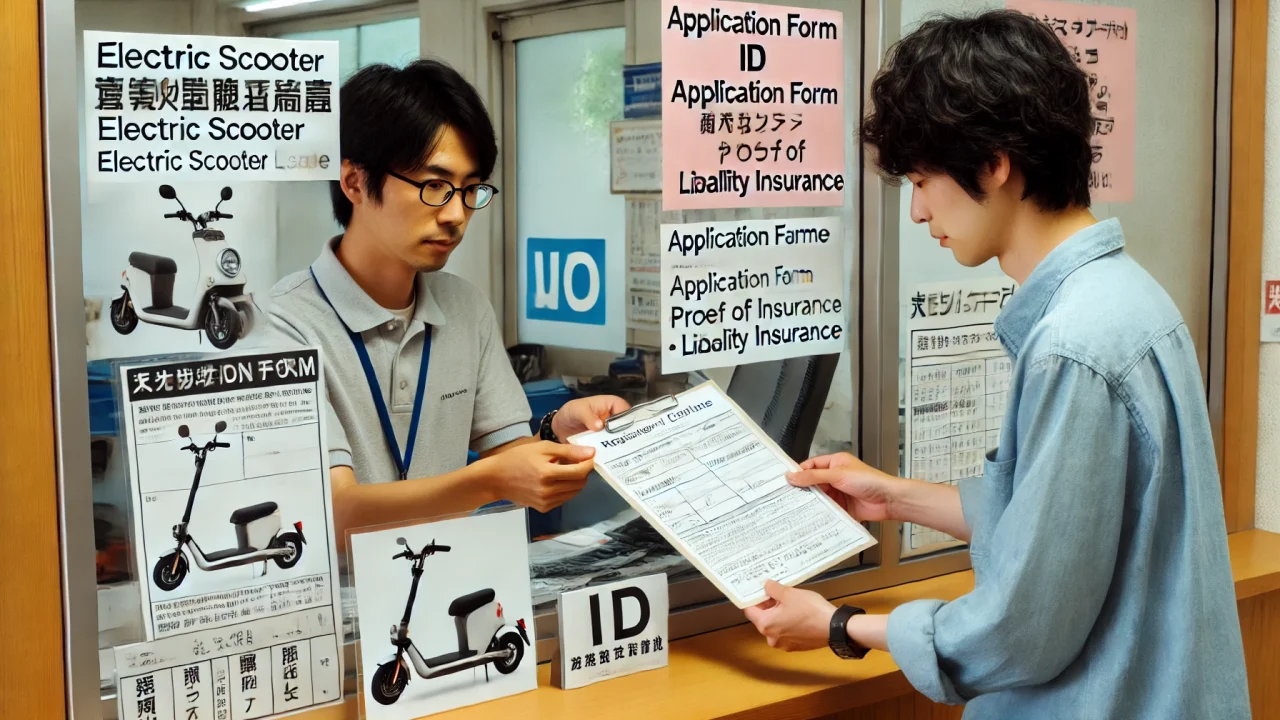

kickboard-style:image特定小型や原付として扱われる電動キックボードで公道を走るには、まずナンバープレートの取得が必要です。手続き自体はそこまで難しいものではありませんが、必要書類を揃えたうえで役所の窓口へ出向く必要があります。

市区町村の窓口での手続きの流れと標識交付証明書

ナンバープレートの取得は、基本的に「電動キックボードを使用する住所のある自治体」の役所で行います。必要になるのは、製品の購入証明書(販売店の領収書など)、製造番号が記載された書類、そして本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)です。

窓口でこれらを提出すると、その場で「標識交付証明書」とナンバープレートが交付されます。この標識交付証明書は、後に保険加入や譲渡・廃車手続きにも必要になる大事な書類なので、必ず保管しておきましょう。

また、一部の自治体では事前に申請書をダウンロードできるサイトもあるので、事前に記入して持っていくと手続きがスムーズに進みます。

申請に必要な書類や本人確認・自賠責保険の加入も忘れずに

ナンバー申請の際に忘れがちなのが、「自賠責保険の加入証明書」です。特定小型・原付問わず、公道を走る車両はすべて自賠責保険への加入が義務付けられており、ナンバープレートの交付時にその証明書を提示しないと登録できません。

自賠責保険は、コンビニやバイクショップ、インターネットでも申し込み可能で、1年〜5年単位で契約できます。保険に加入すると、ステッカーが発行され、それをナンバープレートの横に貼り付けて走行することになります。

ナンバーの取得=公道デビューではなく、保険や保安部品の装備がそろって初めて安全かつ合法に走行できる状態になるということを忘れないようにしましょう。

次のセクションでは、ナンバー取得後の注意点や、登録後の走行ルール、違反した場合の罰則について詳しく解説します。どんなに手続きを済ませても、ルールを守らなければ意味がありません。

登録後の注意点と公道走行のルール

kickboard-style:image

kickboard-style:imageナンバープレートの取得が完了したら、それで終わりではありません。むしろその後が重要で、登録した電動キックボードを使って公道を走行する場合には、交通ルールや保安基準に則った運転が求められます。ナンバー取得によって“車両”としての正式な扱いを受けるわけですから、その責任も自然と重くなるのです。

ナンバー取得後でも守るべき保安部品と走行ルール

ナンバープレートを付けた電動キックボードで公道を走るためには、いくつかの保安部品が搭載されている必要があります。たとえば前照灯(ヘッドライト)、尾灯(テールランプ)、ウインカー(方向指示器)、ブレーキ、表示灯(特定小型のみ)、ベル(警音器)など。これらが装備されていないと、たとえナンバーがあっても「保安基準不適合車両」として違反対象となります。

また、特定小型の場合は最高速度20km/h、歩道モードでは6km/hの速度制限があり、それを超えると原付扱いになってしまいます。一方、原付であれば時速30kmまでの走行が許される代わりに、ヘルメット着用義務や二段階右折、車道走行の原則など、通常の原動機付自転車と同じルールが適用されます。

とくに夜間走行ではライトや表示灯の点灯が義務であり、未装備や点灯忘れによる検挙も報告されています。安全のためにも、自分の車両がルールをすべて満たしているか確認しましょう。

軽自動車税・廃車手続き・譲渡時の対応も事前に確認を

ナンバープレートを取得すると、「軽自動車税」の課税対象にもなります。これは年額で2,000円程度(自治体によって異なる)で、原付と同様、登録されている限り毎年課税されます。特定小型であっても、ナンバー登録をしている場合は同様の扱いとなるため、使用していない期間でも課税が続く点には注意が必要です。

もし使用をやめる場合や他人に譲渡する際は、「廃車手続き」や「名義変更」が必要になります。これを怠っていると、使用していないにもかかわらず税金だけがかかり続けたり、トラブル時に責任が自身に及ぶこともあり得ます。

手続きはナンバーを交付された市区町村の窓口で簡単に行えるので、使用状況に変化があった際は早めに手続きを行いましょう。

次のセクションでは、ナンバーを取得せずに走行してしまった場合の罰則やリスク、またそれを防ぐために知っておくべき基本知識について詳しく紹介します。違反してしまってからでは遅いので、事前の理解が何よりも大切です。

ナンバー未取得で走行した場合の罰則とリスク

kickboard-style:image

kickboard-style:image電動キックボードは気軽に乗れる一方で、ナンバー未取得のまま公道を走ってしまうと重大な違反行為になります。とくに、最近では法改正によって電動モビリティの取り締まりが強化されており、「知らなかった」では済まされないケースも増えています。

ナンバーの取得は、いわば“その車両が合法的に道路を走る資格を持っている”という証明です。それを無視して公道を走行すれば、「無登録車両の運行」「無保険車両の運行」など、複数の違反が同時に成立し、重い罰則が科される可能性があります。

違反走行で発生する反則金・罰金・懲役の可能性

ナンバー未取得での走行は、「道路運送車両法違反」「自動車損害賠償保障法違反(自賠責保険未加入)」に該当し、最大で1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることもあります。さらに、事故を起こした場合には保険が適用されないため、被害者への賠償を全額自己負担する必要が出てきます。

さらに、ナンバーなしで走っていたことが発覚すると、保険会社との契約も解除されることがあり、信頼性を失う可能性もあります。「小型だから大丈夫」「乗ってる人が多いから問題ない」ではなく、自分の使っている車両が“どの区分か”を理解し、それに合った登録を行うことが、安全と信頼を守る第一歩になります。

アプリでの登録情報の確認方法と安全走行の心得

最近では、電動キックボードを購入した際に付属するアプリ上で、車両情報や登録状況、自賠責保険のステータスを確認できるようになっているモデルも増えています。とくにシェアリングサービスを利用している場合は、ナンバー登録や保険加入が事業者側で完了しているケースが多く、アプリで確認できる情報を見ておくことで安心して利用できます。

ただし、個人で所有しているモデルの場合、アプリに表示されている情報=法的に有効とは限らず、実際の登録証や標識交付証明書を保有しているかが大切です。必ず手元の書類と照合し、ナンバーが正式に交付されていること、自賠責が有効であることを確認してから走行するようにしましょう。

また、どんなに性能が高くても、走行中はルールを守り、周囲に配慮した運転を心がけることが大切です。歩行者や他の車両と安全に共存する意識を持つことで、電動キックボードは“便利な道具”として社会に受け入れられる存在となっていきます。

まとめ:ナンバーの必要・不要を見極めて安全かつ合法に電動キックボードを活用しよう

kickboard-style:image

kickboard-style:image電動キックボードのナンバー取得は、「ただの形式」ではなく、その車両が正しく道路を走るための最低限の条件です。特定小型でも原付扱いでも、それぞれの区分に応じたルールを理解し、ナンバープレートの取得・表示をきちんと行うことが、自分の安全と社会からの信頼を守ることに繋がります。

「ナンバーがいらないモデル」だと思っていても、それが“公道では使えないモデル”である可能性は十分にあります。情報を鵜呑みにせず、法的な基準や区分、そして現在のルールをしっかり確認することが大切です。

また、登録だけでなく保険の加入、保安部品の確認、走行ルールの順守といった一連の準備が揃って初めて、安心して街中を走れる状態になります。その準備を怠ると、思わぬ違反や事故、責任問題に発展してしまうこともあるため、電動キックボードユーザー一人ひとりが“運転者”としての意識を持つことが求められます。

合法的に、そして安全に電動キックボードを楽しむためには、「速さ」や「手軽さ」だけでなく、「正しさ」に目を向けることが何よりも大切です。ナンバーの取得とルールの理解で、もっと自由に、もっと安心して、あなたらしい移動スタイルを楽しんでください。

まとめ:ナンバーの必要・不要を見極めて安全かつ合法に電動キックボードを活用しよう

- ナンバープレートは、電動キックボードの区分に応じて義務がある

- 原付扱いではナンバー・免許・自賠責保険・保安部品が必須となる

- ナンバー未取得の走行は、法律違反となり罰金や懲役のリスクがある

- 正規手続きを通じてナンバーを取得し、保険・装備を整えることが安心・安全の鍵

- ルールと責任を理解し、電動キックボードを社会的に受け入れられる存在に