近年、街中や観光地などでよく見かけるようになった電動キックボード。コンパクトでスムーズに移動できるその姿に憧れを感じ、「自分も使ってみたい」と思う人は多いのではないでしょうか。

しかし、実際に利用するとなると気になるのが「免許は必要なの?」「公道を走れるの?」「ヘルメットは?」といったルールや法律に関する疑問です。

特に2023年の法改正以降、電動キックボードを取り巻くルールは大きく変化しました。一部のモデルでは免許不要での走行が認められるようになり、その一方で特定の条件を満たさなければ罰則の対象にもなりうるため、正しい知識を持つことが不可欠です。

未成年の利用や通勤手段としての活用を考えている方にとっても、安全性や制度の理解は重要なポイントとなります。

この記事では、電動キックボードの分類や免許の有無を分ける条件、走行可能な場所や速度制限、さらには罰則や保険の義務まで、現在の日本のルールに沿ってわかりやすく解説していきます。

最新の制度やモデルに合わせた情報を押さえておくことで、安心して利用を始めることができます。これから購入を検討している方や、すでに所有しているけれど不安があるという方は、ぜひ参考にしてください。

- 特定小型原動機付自転車は、時速20km以下・保安基準適合・16歳以上なら免許不要

- 歩道走行には「歩道モード」搭載+専用標識が必要で、原則は車道走行

- ナンバープレート登録と自賠責保険加入は、免許不要モデルでも義務

- 違反行為(信号無視・無灯火・逆走等)は罰則の対象、事故時は民事・刑事責任も発生

電動キックボードの分類と自転車・原付との違いを理解しよう

kickboard-style:image

kickboard-style:image電動キックボードという乗り物は見た目は非常にシンプルですが、法律の上では「どの車両に分類されるか」で大きく意味合いが変わってきます。自転車のように扱える場合もあれば、原付バイクと同じように免許やナンバープレートが必要となる場合もあります。この分類の基準を理解することが、利用前の大前提になります。

電動キックボードの法的定義と分類基準とは

電動キックボードの分類は、最高速度とモーター出力によって大きく分かれます。時速20km未満、定格出力が0.6kW以下、かつ一定の保安基準に適合したモデルに限り、2023年の法改正により「特定小型原動機付自転車」として新たに区分され、免許不要での走行が可能になりました。

ただし、すべての電動キックボードがこの条件に当てはまるわけではありません。たとえば時速20kmを超えるモデルや出力が大きな製品は、これまで通り「原動機付自転車」として扱われ、運転免許やナンバープレート、自賠責保険への加入が必要になります。この点を混同してしまうと、知らぬ間に道路交通法違反となってしまう可能性もあるため注意が必要です。

また、これらの分類により通行可能な場所や速度制限にも違いが出てきます。その詳細は次のセクションで詳しく見ていきます。

自転車や電動バイクと何が違うのか

自転車は基本的に人力で動かす乗り物であり、モーターが搭載されていない限り免許不要で利用できます。電動アシスト自転車はその例外で、一定のアシスト比率を超えない範囲であれば、こちらも免許なしで利用できます。

一方、電動バイクや電動スクーターはモーターで走行するため、原動機付自転車として免許・ナンバープレート・保険などが必須となります。電動キックボードはその中間の存在とされており、条件を満たせば免許不要とする制度が新設されたことで注目を集めています。

この中間的な立ち位置により、「気軽に乗れるけれどルールが複雑」という側面もあるのが電動キックボードの特徴です。利用者自身が車両の区分と制限を正しく理解し、安全に利用する責任が求められています。

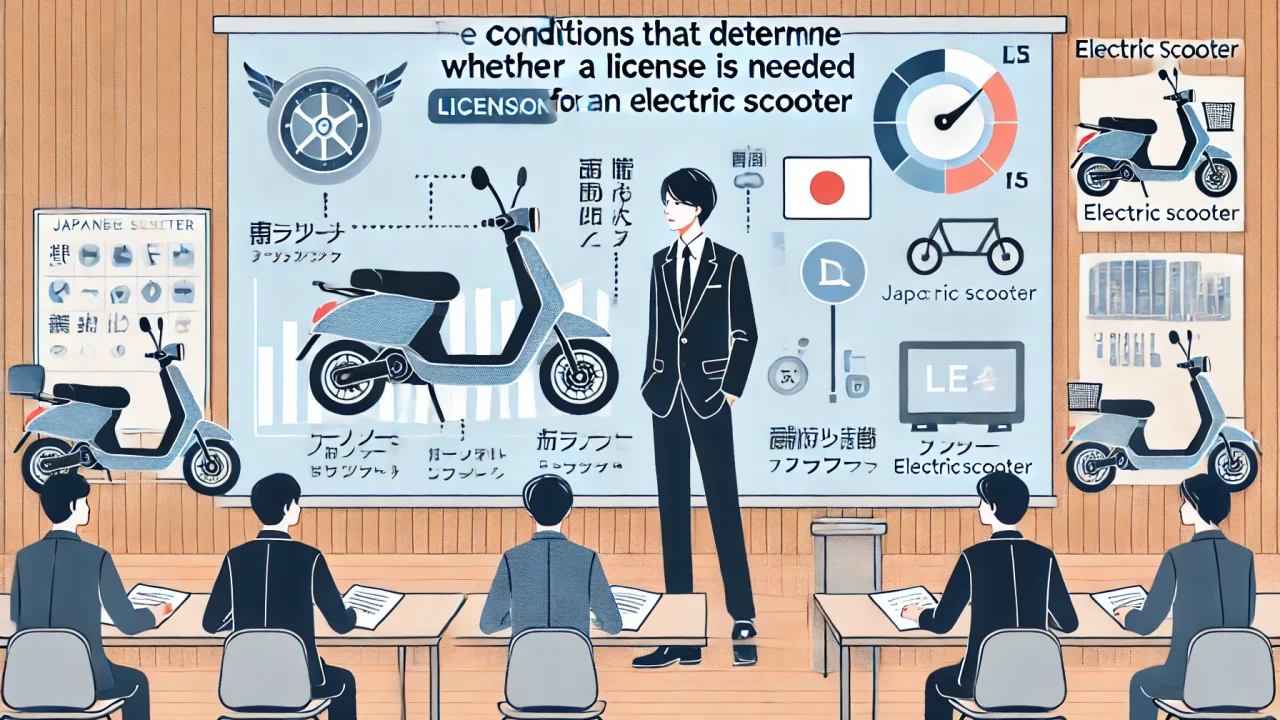

免許の有無を分ける条件と制度の仕組み

kickboard-style:image

kickboard-style:image電動キックボードを利用する際に、もっとも多くの人が気になる「免許の必要・不要」問題。このポイントを理解するには、「どの車両区分に該当するか」「使用する場所はどこか」など、いくつかの要素を組み合わせて判断する必要があります。

免許が必要なモデルと不要なモデルの見分け方

免許が必要かどうかを判断する上で注目すべきは、「速度」と「構造」です。前述の通り、最高速度が20km/h以下で一定の保安基準を満たすモデルは、特定小型原動機付自転車とされ、16歳以上であれば免許不要で公道を走行できます。

しかし、速度が21km/h以上出るモデル、あるいはブレーキや表示灯、ウインカーなど保安基準を満たしていない車体は、従来の原付バイクと同じ扱いとなり、普通自動車運転免許が必要になります。

このように、同じ「電動キックボード」という名前でも、販売されているモデルによって大きく扱いが異なります。購入の際は製品の仕様をよく確認し、免許の要不要、自賠責保険の加入義務、ナンバー登録の有無などを事前に把握しておく必要があります。

免許不要でも16歳未満は利用できない?

電動キックボードの新制度において、免許は不要であっても「16歳未満は乗車禁止」とされています。これはあくまで運転免許の有無ではなく、安全上の観点から年齢制限が設けられているためです。

また、免許不要モデルであっても、安全講習の受講や取扱説明書の熟読が推奨されており、特に初めて乗る場合は操作に慣れる時間を確保することが望まれます。道路交通法を守るためには、技術だけでなくルールの理解も不可欠です。

加えて、飲酒運転や信号無視などの違反行為については、免許がなくても一般車両と同じ罰則が適用されるため、「免許がいらないから」といって気軽に乗り回すのは大きな誤解です。正しい知識と意識を持って、安全な利用を心がけましょう。

次のセクションでは、道路上で実際にどう走行すべきか、歩道・車道の区分や注意点を詳しく解説していきます。

電動キックボードを利用する際には、「どこを走っていいのか」が非常に重要なポイントとなります。歩道、車道、路側帯、それぞれの通行ルールは車両の分類や性能に応じて異なるため、誤った通行をすると違反となり、罰則の対象になることもあります。

車道が原則!歩道は一部の条件付きで例外的に走行可能

特定小型原動機付自転車(以下、特定小型)として登録された免許不要モデルであっても、基本的には「車道走行」が原則となります。時速6km未満の「歩道モード」を搭載している車体であれば、特定の標識がある歩道に限り走行可能となっています。このような歩道走行を許可された区間では、速度が抑制されており、歩行者と安全に共存することが前提です。

しかし、この「歩道モード」が付いていないモデルや、標識がない一般の歩道では、電動キックボードでの通行はできません。仮に低速走行していても、歩道での利用は道路交通法違反となりますので注意が必要です。また、交差点や信号のある場所では、他の車両と同じルールに従い、右折・左折時も慎重な運転が求められます。

歩道での利用が許可されている区間でも、歩行者が優先されることは変わりません。ベルを鳴らしたり強引に追い抜いたりする行為は絶対に避け、あくまで歩行者と調和する意識が大切です。

路側帯・車両通行帯での運転時に注意すべきポイント

路側帯は原則として歩行者の通行場所ですが、条件付きで一部車両が通行可能とされることがあります。しかし、電動キックボードは車両に該当するため、通行区分の指定がない場所では車道の左端を走行することが求められます。

特定小型のモデルであっても、自転車道がある場合はそこを優先的に通行しなければなりません。標識や地面の表示をよく確認しながら、適切な場所を選んで運転することが重要です。

また、信号が設置されていない横断歩道や交差点では、歩行者の横断を妨げないように一時停止が義務づけられています。電動キックボードは静かに走行できるため、周囲に気付かれにくいという特性があり、そのぶん慎重な確認と配慮が必要です。

走行中はヘルメットの着用が努力義務とされていますが、安全のためにはなるべく着用することが望ましいでしょう。特に夜間や悪天候時には、視認性を高める工夫も大切です。

違反・事故による罰則と利用者の責任

kickboard-style:image

kickboard-style:image電動キックボードの利用者にも、道路交通法が適用されます。免許不要モデルだからといって「ルールを守らなくてもいい」というわけではなく、むしろ歩行者・自転車・車両の中間に位置するため、より広範な注意が求められます。

信号無視・逆走・無灯火などは違反として処罰対象に

電動キックボードの利用で特に多い違反行為として、信号無視や逆走、無灯火での走行が挙げられます。これらはいずれも、罰則の対象となる重大な違反であり、反則金の発生や罰金、場合によっては懲役刑が科される可能性もあるため、非常に危険です。

とくに、特定小型原動機付自転車としてのルールが適用されているにもかかわらず、従来の自転車感覚で運転してしまう人が多く見られます。信号機のある交差点では赤信号でしっかり停止し、右折時には交通の流れに沿って慎重に進行する必要があります。

また、飲酒運転も厳しく禁止されており、自転車と同様に電動キックボードでの飲酒運転も違法行為です。警察による取り締まりも年々強化されており、違反者への警告や罰則の適用が実際に増えています。

交通事故時の責任と保険加入の必要性

電動キックボードに関わる交通事故も、少しずつ報告件数が増えており、その背景には「操作に慣れていない」「交通ルールの理解が不十分」「スピードの出しすぎ」といった問題があります。事故を起こした場合、たとえ免許不要のモデルであっても民事責任や刑事責任が問われる可能性があります。

そのため、特定小型モデルであっても、万一に備えて自賠責保険や任意保険への加入が強く推奨されています。レンタル型のポートサービスなどでは保険が付帯している場合もありますが、個人所有の場合は別途手続きが必要です。

自分自身のケガだけでなく、相手への損害賠償リスクも考えたうえで、保険の種類や内容を確認し、適切な補償が受けられるように備えておきましょう。

次のセクションでは、登録方法や保険の加入手続き、ポートサービスなどの利用方法について具体的に紹介します。安全に乗るための「準備」が整ってこそ、本当に便利な移動手段になるのです。

電動キックボードを安全に使うための登録・保険・利用方法

kickboard-style:image

kickboard-style:image電動キックボードは「手軽でスタイリッシュな移動手段」として注目されていますが、安全かつ合法的に使うためには、登録・保険加入・利用方法の理解が必要です。特に個人で購入する場合は、必要な手続きを怠ると罰則や事故時の補償に関わる問題が発生するため、事前の準備がとても重要です。

ナンバープレート登録と自賠責保険の加入方法

免許不要の「特定小型原動機付自転車」であっても、公道を走行する場合にはナンバープレートの取得が必要です。登録は原則として市区町村の役所で行い、申請には車台番号・購入証明書・本人確認書類などが必要です。登録後に交付されるナンバープレートを車体に取り付け、合法的に走行できる状態にします。

同時に、法律で義務付けられている「自賠責保険」への加入も必要です。これは事故時の対人賠償を補償するもので、未加入での走行は法律違反となり、罰則が科されます。保険の契約はコンビニ、ネット、保険代理店などで簡単に行え、契約証明シールをナンバープレート付近に貼り付けておく必要があります。

このように、見た目がコンパクトでも電動キックボードはれっきとした「車両」。登録と保険がそろって初めて、安全にそして正しく公道を走ることができるようになります。

シェアリングサービスの利用とその注意点

最近では、自分で購入せずとも、都市部を中心に展開されている電動キックボードのシェアリングサービスを利用する人も増えてきました。駅前や観光地に設置されたポートからアプリを通じて予約・解錠し、必要な場所まで移動して別のポートに返却するという流れで、短距離の移動や観光用途として非常に便利なモビリティ手段となっています。

シェアサービスを提供する事業者は、使用するキックボードに保険を付帯させていることがほとんどで、ナンバーや点検もすでに済ませた車両が用意されています。ただし、利用者が交通ルールを知らないまま使用すると、やはり事故やトラブルに繋がるリスクは避けられません。

サービスによっては、初回利用前にアプリ内での講習やクイズ形式のテストが用意されており、基本的なルールや操作方法を学べる仕組みが導入されています。利用前には必ずそれらを確認し、自身の技量やルートに合った安全な使い方を心がけることが求められます。

特に観光客などが初めての土地で使う場合、交通量や道路構造への理解が不十分なこともあるため、事前にルートを確認したり、時間帯に注意したりといった配慮も大切です。便利だからこそ、使い方を誤れば危険にもつながる──それが電動キックボードの難しさでもあります。

電動キックボードを安全に楽しく使うために知っておくべきこと

kickboard-style:image

kickboard-style:image電動キックボードは、都市の交通に新たな選択肢をもたらす存在です。コンパクトで手軽、環境にもやさしく、日常の移動手段として大きな可能性を秘めています。しかしその一方で、見た目の軽やかさとは裏腹に、法律上はしっかりと「車両」として扱われるため、登録や保険、走行ルールの理解が必要不可欠です。

2023年の法改正によって、「特定小型原動機付自転車」という新しい区分が設けられ、16歳以上であれば免許不要で利用できるようになったのは大きな変化です。それでも、車道や歩道の通行ルール、ヘルメットの努力義務、安全装置の確認など、守るべきルールは多岐にわたります。

「知らなかった」では済まされないトラブルも起こりうる現代だからこそ、利用者一人ひとりが責任を持って情報を正しく理解することが求められています。交通社会の一員として、歩行者や他の車両との調和を大切にしながら、便利で快適な移動手段としての電動キックボードを活用していきましょう。

安全性と利便性、そのどちらも妥協せずに使うために――まずは正しい知識を身につけることが、あなたの“快適なモビリティライフ”の第一歩になるのです。

まとめ:電動キックボードの利用は“自由”と“責任”がセット

- 特定小型原動機付自転車の制度導入で、16歳以上なら免許不要で公道利用が可能に

- 最高速度や保安装備など、明確な条件を満たすモデルのみが免許不要の対象

- ヘルメットは努力義務だが、安全のためには着用推奨

- 車道・歩道・自転車道の通行区分を誤ると、道路交通法違反となるリスクがある

- 登録・自賠責保険は義務、未加入での走行は罰則対象となる

- 信号無視・逆走・無灯火・飲酒運転など、一般車両と同様に厳格な罰則が適用される

- 利用者のモラルとルール理解が、社会的な信頼と安全な普及のカギを握る